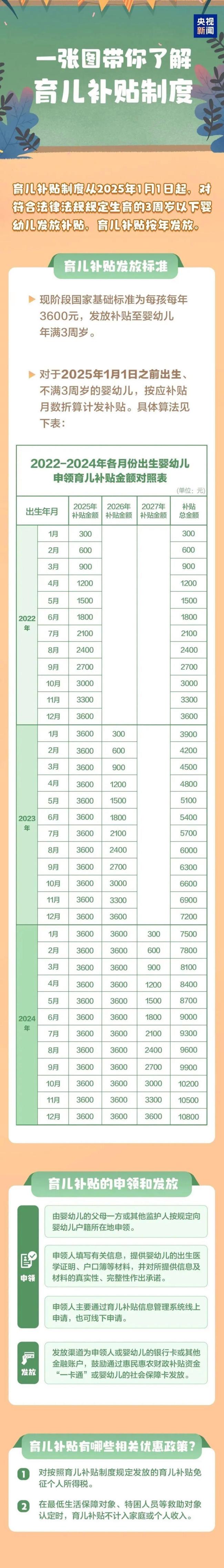

7月28日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《育儿补贴制度实施方案》,宣布在全国范围内实施育儿补贴制度,引起了广泛关注。根据方案,从2025年1月1日起,无论是一孩、二孩还是三孩,每年均可领取3600元补贴城中投资,直至年满3周岁。预计每年将有2000多万婴幼儿能够享受到这一现金补贴。

国家建立了全国统一的育儿补贴信息管理系统,强化地区和部门的信息共享。申领时只需提交婴幼儿出生医学证明、户口簿等材料。为了方便群众,支付宝和微信平台设立了“育儿补贴”小程序,各地省级政务服务平台也设置了“育儿补贴”专区,支持手机便捷操作。对于一些特殊情况或网络覆盖不到位的地区,还可以通过线下方式到当地政府或乡镇街道申领。

自2021年以来,全国已有20多个省份在不同层级探索实施了育儿补贴相关政策。此次《方案》明确,为解决育儿补贴的资金来源,中央财政自2025年起设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金”,对发放国家基础标准育儿补贴所需资金按比例对东部、中部、西部地区予以补助。地方可根据财力适当提标,提标部分所需资金由地方财政自行承担。

专家表示,生育支持政策体系应该是多层次协同的,各地应结合自身经济条件和家庭需求,在国家标准基础上进行调整。国家的标准应该是一个兜底的、基础的、最底线的标准,如果各地财力充足或人口需求旺盛,可以在此基础上提高标准。

北京大学国家发展研究院副教授黄炜认为,国家推出育儿补贴制度旨在通过经济支持减轻家庭养育负担,提升生育意愿。研究显示,育儿成本高是抑制我国家庭生育意愿的主要因素之一,近三分之一的育龄家庭存在育儿资源供给不足的风险。育儿补贴可以在关键阶段起到托底作用,直接缓解家庭的经济压力。

此外,育儿补贴制度还传递出一个积极信号:养育子女是家庭、社会和国家共同的责任。中国人口与发展研究中心主任贺丹指出,养育子女具有重要的社会价值和意义,该政策倡导全社会尊重养育孩子的社会价值。

北京大学政府管理学院教授马亮表示,这次实施的育儿补贴制度有很强的普惠性,基本上是生了就补,而不是只限于二孩或三孩。这些措施对于减轻生育家庭的育儿负担,进一步打造生育友好型社会都具有重要作用。然而,多位专家指出,虽然育儿补贴有助于缓解生育意愿下降困境,但还需要产假、托育、教育、住房等其他政策形成联动,才能更有效地解决问题。

上海交通大学安泰经济与管理学院、中国发展研究院副研究员钟辉勇表示,补贴资金绝大部分会迅速转化为对母婴用品、儿童服装、医疗保健等产品和服务的消费,其“消费转化率”远高于普惠性的现金补贴。万博新经济研究院院长滕泰估算,每年生育补贴金额大概在1000亿元左右,这一补贴应该有3倍以上的消费乘数,至少带动婴儿领域消费在3000亿元以上。

源顺网提示:文章来自网络,不代表本站观点。